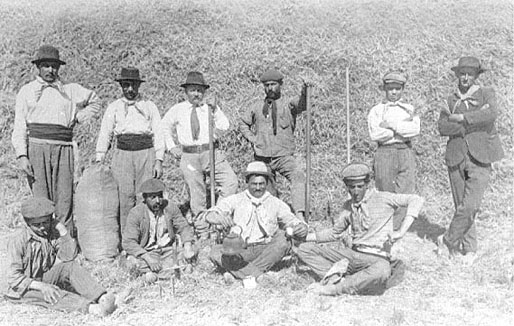

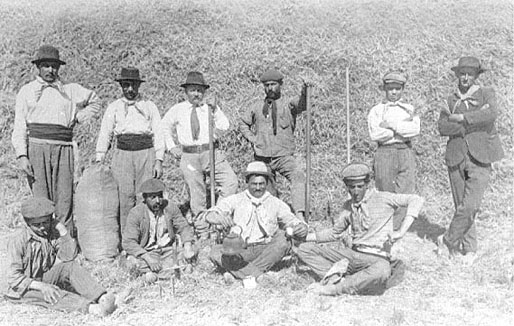

Chacareros

en La Pampa

A

la generación de hoy día tal vez le

resulte difícil comprender el éxodo

de los colonos de la provincia de La Pampa, pero los

que vivimos cerca de ellos desde el año 1.925

en adelante, bien conocemos su pobreza y sus zozobras

ante los fenómenos naturales que Dios mandó

sobre esta tierra, el desamparo en que los tuvo el

gobierno y la indiferencia total de los terratenientes

y administradores.

Fueron aquellos años en que parecía

que Dios se olvidaba de la tierra. Azotada por pavorosas

sequías, arena, vientos, heladas... Y se quebró

la heroica resistencia de los chacareros de La Pampa:

algunos se fueron a ciudades cercanas, otros directamente

abandonaron el Territorio Nacional en busca de nuevas

esperanzas.

Poco después de iniciado cada año, los

chacareros roturaban la tierra con arados de rejas

tirados por caballos que había que mantener

todo el año. Luego, tendrían que esperar

que lo sembrado diera su fruto a fin de año

para poder subsistir. Durante esos diez meses, no

tenían más remedio que recurrir a los

almacenes de ramos generales para cubrir sus necesidades

a cuenta de la próxima cosecha.

Durante el año harían falta alpargatas,

bombachas, yerba, azúcar, arroz; en las casas,

artesanalmente se hacían el pan, los fideos,

el jabón, los candiles con vela de pabilo;

las escobas, con las ramas de una planta que crecía

en terrenos salitrosos llamada cachiyuyo blanco o

bien con ramas de tamariscos; con la lana que las

señoras hilaban a mano, se hacían las

medias y la ropa de abrigo; con las plumas de los

gansos que se criaban en los gallineros, se hacían

los cobertores.

Cultivaban las hortalizas, dejando siempre un lugarcito

para el girasol que luego comían tostado, al

igual que las semillas de zapallo, ricas y oleaginosas.

Si la cosecha de trigo fallaba, hacían trueque

con otros cambiando un cerdo, un ternero o una potranca

por alguna bolsa de trigo, que luego de ser molida

en un molino harinero, les daría la harina

para hornear pan y tortas todo el año y el

arrecho para los animales. Luego, se facturaban los

cerdos (las carneadas) y se aprovechaba de ellos hasta

el estiércol encontrado en sus intestinos para

abonar la quinta.

Como verán, era bastante gravosa la vida del

chacarero y su familia, y si fallaba la cosecha...

¿¡cómo pagar la cuenta del almacén!?

Entregando alguno de sus escasos bienes y empobreciéndose

cada vez más. Si la cosecha era buena, se pagaba

lo que se debía, se gastaba en alguna cerveza

de más y a seguir de nuevo... por el Vía

crucis de siempre.

Algunos optaban por comprar una casita precaria en

los alrededores de Santa Rosa y allí trabajar

de sereno en algún corralón, o con la

experiencia ganada por la necesidad, compraban una

fragua y una bigornia para montar una herrería

bajo la enramada hecha en la nueva casa. Otros, con

un serrucho y un cepillo hacían de carpinteros,

mientras todos mandaban a sus hijos a la escuela.

Quién sabe qué sería hoy de sus

descendientes si sus mayores no hubieran tomado esa

decisión. Otros se fueron para siempre de la

Gobernación de la Pampa Central, buscando nuevos

horizontes que le permitieran una mejor calidad de

vida.-

Primer médico en Toay

Correría el año 1.908

cuando un joven médico dejaba las comodidades

de su hogar y de su consultorio en Santa Rosa para

visitar los enfermos de Toay. Contaba para ello con

una liviana volanta con elásticos y capota.

Así, sin más compañía

que la de su maletín profesional, desafiaba

las inclemencias del tiempo y los medanales del camino

para brindar alivio a sus pacientes, y más

de una vez, salvar alguna vida de las garras de la

muerte. Este médico se llamó Lucio Molas.

Mientras él no estuvo, solamente atendía

a los enfermos el boticario don Guidi, que siempre

iba vestido de traje negro y con una gran cadena de

oro que, asegurada a un botón de su chaleco,

le atravesaba el pecho para dejar en el bolsillo el

reloj (también de oro), con cuyo minutero controlaba

los latidos del corazón de sus pacientes. Era

el terror de los niños de entonces, porque

ninguno de sus pacientes se salvaba de su eficaz remedio

para todos los males: una buena purga. Agua caravana...,

dos días de dieta..., retorcijones de barriga

y… ¡al baño!

No sé si el doctor Molas se encariñó

con la gente de Toay o si fue una epidemia de tifus

que ya se había presentado en una quinta de

la zona norte de la localidad amenazando con atacar

al resto de los habitantes, lo cierto es que el galeno

se instaló en el pueblo. Fue el primer médico

y tuvo su consultorio en la actual calle Roque Sáenz

Peña. Después hizo construir una casona

de dos pisos que aún hoy se mantiene sólida

y bella sobre la calle Balcarce, y aunque hoy subdividida,

es probable que antaño ocupara media manzana.

Su esposa, de apellido Modarelli, también tenía

propiedades en Toay, hasta que las expropió

el 13 de Caballería para pastaje de sus caballos.

Mientras el tifus cobraba su primera víctima

en la quinta de Arregui, el doctor Molas mandaba a

aislar los enfermos de los que se mantenían

sin contagio. Su volanta hizo cien veces el camino,

llevando desinfectantes y los pocos remedios que para

entonces tenía la ciencia. Su tenacidad triunfó,

los enfermos sanaron, no hubo nuevas víctimas

y la preocupación desapareció.

Más tarde, se radicó también

el doctor Moneo y posteriormente el doctor Segundo

Taladriz, pioneros de la ciencia médica en

Toay.-