Durante el año, y de acuerdo

a la temporada, se producía el resurgimiento

de alguna variedad de juego o entretenimiento. De

tal manera, entre los meses de julio y agosto, el

barrilete era el señor del cielo pueblerino.

Cuando conseguíamos algunas monedas, corríamos

a la librería de Varela a comprar papeles de

colores. Caso contrario, y esto era más habitual,

nos conformábamos con papel de diario.

Detrás del barrilete montábamos todo

una “industria”. Comenzábamos por

cortar las cañas, las cuales abundaban tanto

en casa de mis abuelos como en la de Maidana. Elegíamos

las mejores, ya secas, y con un cuchillo las partíamos

longitudinalmente; luego, se pelaban prolijamente.

La cantidad de cañas a preparar iba en relación

a la forma de barrilete a confeccionar. Las atábamos

fuertemente al centro y posteriormente uníamos

los extremos, a los cuales previamente se les daba

forma de punta de flecha. El perímetro estaba

dado por un trozo de hilo.

Cuando ya estaba lista la estructura, colocábamos

la misma sobre el papel, y tijera en mano, cortábamos

este de acuerdo a la forma que tuviera el bastidor,

dejando unos centímetros de más por

cada lado. Tras cortar el papel, lo doblábamos

sobre el hilo. Esta “oreja” era pegada

por dentro con engrudo.

Ya pegado el papel, colocábamos los tiros.

Aquí había que poner gran cuidado, para

que la fuerza que hiciera al elevarse fuera pareja

desde los dos extremos en que se anudaba y el centro

desde donde partía otro hilo, uniéndose

en un punto a determinada distancia. Si las medidas

no eran las correctas, no lograríamos nunca

que el barrilete alzara su vuelo. Los tiros de la

cola también requerían atención,

ya que en su mitad se hacía un pequeño

lazo donde se anudaba la cola de trapos o bolsas.

Si este material era escaso, para evitar que se viniera

abajo el barrilete por el poco peso del “lastre”,

nos ingeniábamos atando alguna rama de tamarisco

u olivillo.

A veces anudábamos alguna hoja de afeitar en

la cola del barrilete, acto este realizado con toda

premeditación y alevosía. Tenía

como finalidad lograr que el filoso acero rozara el

hilo de algún otro barrilete y así conseguir

que se cortara. Éste, huérfano de la

fina hebra en que se sostenía en las alturas,

cabeceando pesadamente o en giros locos y grotescos,

se precipitaba a tierra. Todo esto, ante la algarabía

de los causantes y sus seguidores, y las irreproducibles

imprecaciones del afectado.

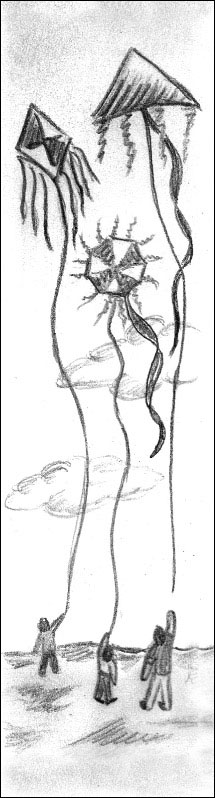

Los armazones podían ser de dos, tres o cuatro

cañas. Eran los más comunes; y de acuerdo

a esta cantidad, surgía su forma y la posterior

denominación: cuadrados (2 cañas iguales),

rombos (una más larga que la otra), cajones

(con tres cañas), y finalmente con cuatro podía

resultar una bomba, estrella o granada. Algunos más

“exquisitos” confeccionaban un rombo,

pero con una caña arqueada, y entonces tenían

un cometa.

Usábamos dos clases de hilo en madeja para

remontar los barriletes. El “lonero” de

color blanco tenía poca resistencia pero era

más barato. En cambio el “choricero”

(de color mostaza) era más fuerte, y según

la etiqueta, llegaba a tener 110 metros. Acumulábamos

la mayor cantidad de hilo posible, así podíamos

“aflojar” éste en cantidad, dos

o tres madejas a veces. En caso que el hilo se cortara,

no nos preocupaba tanto que el barrilete se rompiera;

la preocupación consistía en que no

se nos perdiera mucho hilo si habíamos aflojado

demasiado de la madeja. Cuando esto sucedía,

corríamos tras el barrilete, en ocasiones por

varias cuadras; teníamos suerte si no se nos

quedaba enredado en los cables o en algún caldén.

Si el deterioro era menor y lográbamos la recuperación,

reparábamos el daño con un parche; caso

contrario, había que confeccionar otro barrilete.

En la temporada, un buen número de árboles

y líneas eléctricas terminaban “decorados”

barriletes semidestruidos.

En algunas oportunidades, agregábamos flecos

que los hacían más vistosos y producían

un sonido como de aleteo violento al ser agitados

por el viento. Una vez arriba, nos entreteníamos

mandando saludos. Para ello, acortábamos dos

o tres brazadas de hilo soltándolas violentamente.

Esto hacía que el barrilete “cabeceara”,

simulando saludar. También sabíamos

agujerear un papel al que hacíamos trepar por

el hilo, ayudados principalmente por el viento. Asimismo,

si el viento no era demasiado fuerte y se mantenía

constante, atábamos la madeja a un palo o a

algún árbol, y jugábamos a otra

cosa. De a ratos, controlábamos que el barrilete

no se cayera.

Solíamos pasar el día remontando y bajando

el barrilete, desde la mañana hasta el anochecer,

ateridos de frío pero felices. Con él,

nosotros también volábamos.-